Contents

中国語の需要が高まってきている

紆余曲折有りながらも毎年プラス成長をしている中国

現在、世界中において中国語の需要は拡大を続けています。

なぜなら、中国経済は成長の一途を辿っているからです。中国経済が成長することにより、中国は国際的な影響力が強くなっていきます。

それに伴い、中国語は英語同様に公用語として認知されていきます。

今後も中国語の需要は高まると予想されています。

中国語が話せるメリット

紆余曲折有りながらも毎年プラス成長をしている中国

中国語が話せることによるメリットはどうなのでしょうか。

中国語取得に関するメリットは以下の通りです。

● 中国関連の仕事を行えるようになる

● 中国語と共に異文化を学ぶことができる

● 海外旅行でも使える

● 英語とは違う良さを見つけられる

このようなメリットがあります。

取得者によってメリットは大きく変わるため、自分なりの取得メリットを考えてみるのも面白いと思います。

中国語の検定試験・資格はどのような種類がある?

紆余曲折有りながらも毎年プラス成長をしている中国

中国語の勉強を進めていくにあたって資格や検定試験が気になると思います。

ここからは日本国内で受けられる、中国語の資格や検定についてどのような種類があるのかを解説していきます。

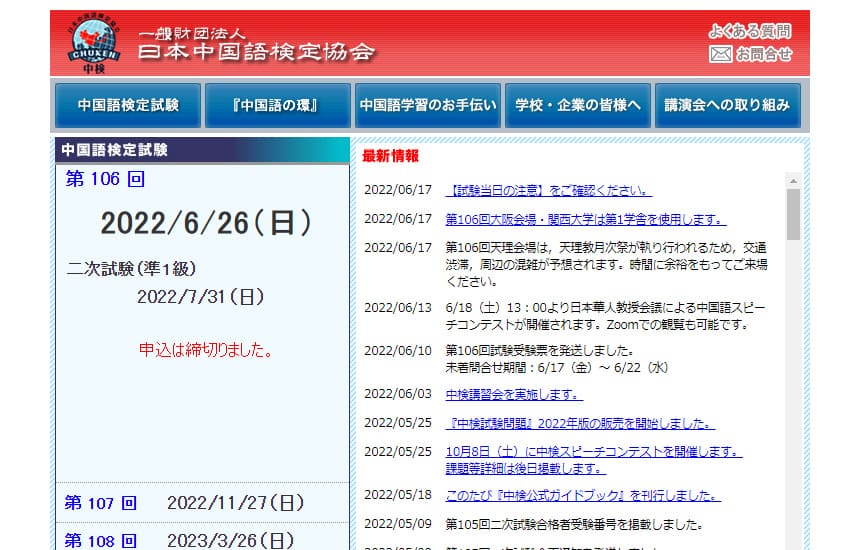

中国語検定試験

中国語検定試験は中国語の民間試験で、略して中検と呼ばれています。

中国語検定試験は準4級〜1級までのレベル設定が設けられており、日本で最も長い歴史と実績を誇っている試験です。

日本人は漢字文化圏にくらす人種であり、中国語の漢字や漢語は日本のものと大きく異なります。

こちらの試験は、これらを十分に考慮し正確に日本人の中国語能力を判定しようと作られた試験なのです。

試験は上級になればなるほど読解能力が必要になり、日本語と中国語の相互翻訳能力が問われる物です。出題傾向は以下の通りです。

●準4級:大学の第2外国語における第1年度前期履修程(500単語程度)

●4級:大学の第2外国語における第1年度履修程度(500〜1000単語程度)

●3級:大学第2外国語における第2年度履修程度(1000〜2000単語程度)

●2級:やや高度な読解能力、3級程度の文書作成能力、日常会話レベル

●準1級:中国語の全般的な能力

●1級:中国語全般における高度な能力

HSK(漢語水平考試)

漢語水平考試(HSK)は中国政府が公認している中国語能力検定試験です。

世界で最も認知されている中国語試験の一つであり、受験者数は世界最多を記録しています。

最新の受験者数情報によると、30,000人を超えています。

試験内容としては、コミュニケーションによる、運用能力が最も重視されており問題は全て中国語で記載されています。

そのため、基本的な中国語が理解できなければ受験は難しいと言えるでしょう。出題傾向は以下の通りです。

●1級:日常会話の応用能力を判定(150単語程度の需要単語と文法知識を習得)

●2級:初級中国語の上位レベル(300語程度の常用単語と文法知識を習得)

●3級:基本的なコミュニケーション(600語程度の常用単語と文法知識を習得)

●4級:中国語を母国語レベルで話せるレベル(1200語程度の常用単語と文法知識を習得)

●5級:中国語でスピーチが行えるレベ(主に週2~4回の授業を2年間以上習い、2,500語程度の常用単語)

●6級:意見や口頭書面で表現できるレベル(主に週2~4回の授業を2年間以上習い、2,500語程度の常用単語を習得)

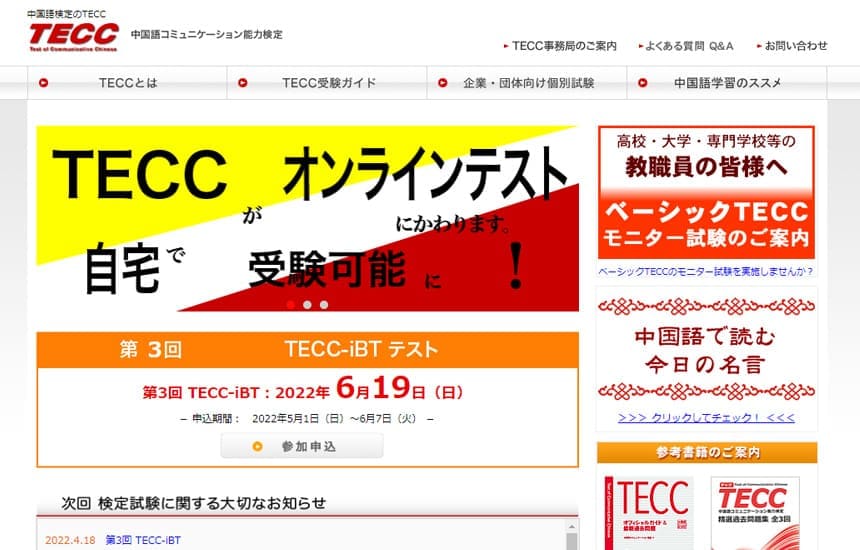

中国語コミュニケーション能力検定(TECC)

中国語コミュニケーション能力検定(TECC)は、中国語のコミュニケーション能力を測る検定試験です。

この試験はTOEICのような受験スタイルで、級ごとの受験ではなく全員が同じ問題を解きそのスコアに応じたレベル判定が行われます。

出題傾向は以下の通りです。

●日常生活やビジネスシーンで使われる中国語を素材とし、リスニング問題とリーディング問題の二部構成で出題される。

TECCは項目応答理論に基づいた統計処理で正確な採点を算出しています。

この算出分析方法は世界基準です。自分自身が今どのレベルに値しているのかを正確に知りたい方におすすめしたい中国語試験です。

華語文能力測験(TOCFL)

台湾の公式中国語検定試験です。

最近では中国語の能力を新しい指標で証明するといった点で高い人気を誇っています。

出題傾向は日常生活の場面を想定したもので、実生活により近いものとなっています。特定の教材に基づいた出題を行っておらず、試験内容はさまざまな日常生活を想定して出題されています。

●日常生活やビジネスシーンで使われる中国語を素材とし、リスニング問題とリーディング問題の二部構成で出題される。

実用中国語レベル認定試験(C.TEST)

北京語言大学が実施している中国語試験です。

北京語言大学は偏差値で言うと、60代のレベルの高い大学であり、より実用的な中国語の知識や能力が求められます。

この試験は筆記試験と会話試験の2種類があります。

会話試験については年3回しか実施されていません。

試験実施形態はテレビ会議システムを利用したものであり、実際に面接官と会話するという珍しい試験形態です。

筆記試験は2021年まで休止されており、現在は再開しています。

出題傾向は以下の通りです。

●短文を聞き、それに関する図表を見て答える問題

(深い知識がなくても答えられる問題が多い)

●短文を聞いて答える問題

(発話者の感情を問う問題が多く、選択肢を読んで把握することがポイント)

●長文を聞いた答える問題

(ストーリーを聞いてその内容を解く問題。)

(メモを取るよりもその文章を聞きながら頭の中でストーリーを組み立てることが大切。)

●長い話を聞いて内容について答える問題

(一番難しい設問で、音から意味に変換しないといけない問題が多い。)

(一文あたり3分程度の長文が流れるため、慣れていないと難しい。)

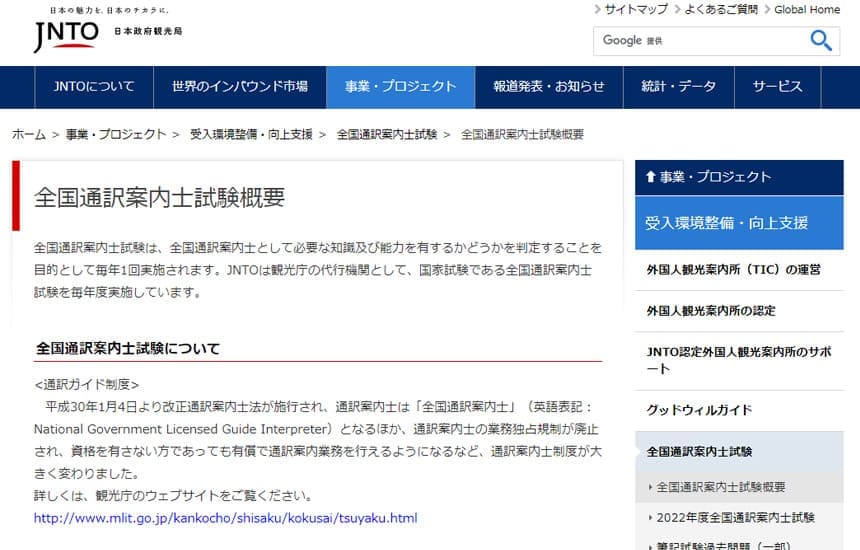

全国通訳案内士試験

国内で唯一認定されている中国系の検定試験です。

国家試験として認定されており、初めて実施された試験から70年以上経過している歴史の古い検定試験です。

この試験は観光ガイドや通訳を目指す人の登竜門とされている試験で、より高度な中国語理解が求められます。

試験科目は中国語の他に日本地理、日本歴史、一般常識の3科目で幅広い知識と一般常識が問われます。

問題は簡体字版と繁体字版のいずれかを選択することができます。

さらに、この試験は二次試験もあり、二次試験では個別面接の形式で行われます。

個別面接では逐次通訳および観光知識を中国語でプレゼンする試験が行われます。

ここまで見ていただいた通り、非常に高度な中国語試験となります。

なお、中検1級取得者および、HSK6級180点以上を取得している人は、申請することで外国語試験が免除されます。

中国語初心者はまずどれから受けるべき?

紆余曲折有りながらも毎年プラス成長をしている中国

初心者が受けるべき試験は「HSK」または「中検」です。

いずれの試験も中国語の一定の知識とノウハウが必要であり、信頼性の高い試験として日本では認知されています。

試験対策のための参考書や教科書も充実しているため、さまざまな学習方法を選択することができます。

なお、ここではHSKや中検を進めていますが、正直ここで紹介した試験はどれを受けても大丈夫です。

本記事で紹介した検定はそれぞれの特徴があり、さまざまな評価を下してくれます。

「この試験さえ受けておけば大丈夫!」といったものはなく、いろいろな試験を受けていくことで、多様な角度から語学スキルを磨いていくことができます。

しかし、最後に紹介した「全国通訳案内士試験」は初学者による受験はおすすめしません。

なぜなら、全国通訳案内士試験は中国語だけではなく、日本地理や日本歴史など中国語以外の学習レベルも問われます。

中国語の習得を目的とする方はこの資格受験を避けて、中国語が完璧になった時点で受験することをお勧めします。

まとめ

紆余曲折有りながらも毎年プラス成長をしている中国

以上が中国語の試験資格の種類と出題傾向についてでした。

現在中国語の勉強を進めて現状の能力を測りたいと考えている方も多いと思います。

そんな時に役立つのが中国語資格試験です。

本記事で紹介した6個の中国語資格はそれぞれ特徴があるため、自分に合った資格を取得するようにしてみてください。

- 草薙先生による執筆

- 早稲田大学文学部文学科卒業後、ニュージーランドのオークランドへ留学し英語を学習後、語学学習の楽しさに目覚めHSK1級、中検準1級を取得されています。現在は東京でSEとして就業中しながら、海外で開業するために資金を貯めておられます。

![中国語の勉強アプリを徹底比較![無料アプリ限定版!]](https://pm-school.info/chinese/wp-content/uploads/2022/07/app-study-1-336x216.jpg)

![中国語で[文具・事務オフィス用品]を学習しよう](https://pm-school.info/chinese/wp-content/uploads/2022/01/office-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。